前の10件 | -

無料で便利な年金に関するパンフレットのご紹介 [国民年金]

年金について、ニュースや新聞などで見聞きする機会はあるけれど、

具体的にはよくわからない…

「老後に本当にもらえるの?」

「払ってばかりで、もらう金額の方が少ないんじゃないの?」

「【国民年金】と給与から引かれている【厚生年金】ってどう違うの?」

こういったご質問、実は多いです。

年金定期便が届いても、仕組みが分かっていないと印字された数字を見てもなかなかピンとはこないですよね。

意外と知られていないのですが、日本年金機構のホームページの中に

年金に関する各種パンフレットを、PDF形式でダウンロードできるページがあります。

その中の【年金の制度や仕組みに関するパンフレット】

のページhttps://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html内にあるパンフレットをご紹介します。

※更新日2024年4月1日掲載分

同じような内容で書籍として販売されているものも多々ありますが、

上記のような基本的な疑問に関してはこれで十分だと思いますので是非ご活用下さい。

①知っておきたい年金のはなし:年金制度のしくみについて、基本から学べて丁寧でわかりやすい

②国民年金・厚生年金被保険者のしおり:給与から厚生年金保険料が引かれている会社員の方には必須

③退職後の年金手続きガイド:会社で退職者の事務手続きを行う担当者、ご自身が退職される方にお勧め

④太郎と花子の人生行路(ライフステージと年金):①のページ内の抜粋ですが、双六の人生ゲームのようにライフステージとそのイベント毎に発生する年金手続きが一目で分かり、イメージしやすい

老後の人生設計に欠かせないのが年金の存在です。

興味を持たれたら次のステップとして、私的年金のiDeCoなどについても調べてみてはいかがでしょうか。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されました [厚生年金保険]

現物給与とは

給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与や食事、

自社製品、通勤定期券など金銭以外で支給されるものを現物給与といいます。

厚生年金保険および健康保険の保険料額算定は標準報酬月額をもとに算出しますが

金銭で支払われた給与のほかに、現物給与で支給しているものがある場合、その現物 を通貨に換算し、合算して標準報酬月額を決定しなければなりません。

現物給与価額について

現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされています。

厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、令和6年4月1日より適用されることとなりました。

令和6年4月1日以降に適用される最新の現物給与価額はこちら

※日本年金機構HPより引用

![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf

改定箇所は赤字と下線で表示されています。

40都道府県で「食事の現物給与価額」が改正されているため、現物給与で食事を提供し ている事業所は注意が必要ですね。

なお、自社製品やその他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。

また、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の

適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物支給は、平成25年4月1日以降

支店等が所在する都道府県の価額を適用します。

これは、現物支給の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから

本社・支社等それぞれが所在する地域の価額により計算します。

ただし、派遣労働者の場合については実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元

の事業所が所在する都道府県の価額で計算します。

標準報酬月額算定にも関わりますので、最新の情報を確認し適正に現物給与の換算をしましょう。

日本年金機構HP

令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます

![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif) https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202403/0315.html

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202403/0315.html

社会保険労務士法人 ヒューマン・プライム MA

給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与や食事、

自社製品、通勤定期券など金銭以外で支給されるものを現物給与といいます。

厚生年金保険および健康保険の保険料額算定は標準報酬月額をもとに算出しますが

金銭で支払われた給与のほかに、現物給与で支給しているものがある場合、その現物 を通貨に換算し、合算して標準報酬月額を決定しなければなりません。

現物給与価額について

現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされています。

厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、令和6年4月1日より適用されることとなりました。

令和6年4月1日以降に適用される最新の現物給与価額はこちら

※日本年金機構HPより引用

改定箇所は赤字と下線で表示されています。

40都道府県で「食事の現物給与価額」が改正されているため、現物給与で食事を提供し ている事業所は注意が必要ですね。

なお、自社製品やその他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。

また、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の

適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物支給は、平成25年4月1日以降

支店等が所在する都道府県の価額を適用します。

これは、現物支給の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから

本社・支社等それぞれが所在する地域の価額により計算します。

ただし、派遣労働者の場合については実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元

の事業所が所在する都道府県の価額で計算します。

標準報酬月額算定にも関わりますので、最新の情報を確認し適正に現物給与の換算をしましょう。

日本年金機構HP

令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます

社会保険労務士法人 ヒューマン・プライム MA

2024-04-02 10:20

年収の壁・支援強化パッケージを活用していますか? [職場環境]

年収の壁・支援強化パッケージを活用していますか?

「年収の壁」とは世帯主の扶養範囲で働く人の年収を、社会保険料のかからない106万円、扶養から外れないとならない103万円以内に収める事です。

これまで長い間、パートやアルバイトで働いている方が、住民税・所得税の支払いや厚生年金・健康保険に加入して社会保険料を支払うことで手取りが減ってしまわないよう、「年収の壁」を意識して働く時間を調整していました。

そこで、厚生年金・健康保険に加入しても手取りを減らさないために厚生労働省が始めたのが、「年収の壁・支援強化パッケージ」の中の「106万円の壁への対応」です。

厚生労働省では令和5年10月20日からこの助成金の手続きを開始し、令和6年1月時点の「年収の壁・支援強化パッケージ」キャリアアップ助成金 計画届受理状況の取りまとめについて2月29日に発表しました。

令和6年1月末時点で計画届を受理されている件数は3749件に上り、社会保険の適用等の取り組みが予定されている労働者数は144,714人で、とても多くの方がこの制度を活用される見込みです。

企業規模による活用件数の分布をみると、100人以下の企業が2788件、101人~500人が597件、501人以上が364件と、これまでよりも中小企業からの注目度が高く、積極的に取り入れようという姿勢が伺えます。

実際に私も働くママとして、年収を抑えるような働き方をしていた時期がありました。実際にこのような制度を知っていて「扶養の範囲を越えて働きたい!」と思っていても、子どもの急な発熱。学校や地域の行事でお休みすることも多く、職場に言い出しずらいな。と、労働者側からは言い出せない方も少なからず存在すると思います。

企業側がこのような制度を理解して、うまく活用し、週20時間以上働きたい労働者へ「このような制度があるんだけど…」と、提案を行える環境があれば、企業側・労働者側双方においてとてもwin-winとなる仕組みだと思います。

企業側は人材不足が叫ばれる時代でも人材の流出を防げます。

師走の人不足に悩まされることもなくなるでしょう。

また、この制度を取り入れていない企業と比べて、従業員満足度が高くなることが予想できます。それにより、「働きやすい会社」というイメージがつけば、リファラル採用等においても新たな人材の確保へと繋がる機会となるかもしれません。

労働者は年末の収入減や就業時間の調整から解放されることで、高いパフォーマンスや安定した収入、社会保険加入のメリットなどを得られるようになります。そんな多方面にメリットのある制度だと思います。

内閣府が2022年に発表した「男女共同参画白書 令和4年版」によると、夫婦世帯の約7割は共働き。

パートとして働く人の大多数を占める女性の過半数が、年収150万円未満となっています。

これからも多くの企業で制度が周知・活用されることで、年収を調整して働いていた方が年収の壁を気にすることなく活躍できる場が増えていけばいいなと思います。

こちらの制度についてくわしくはリーフレット、厚生労働省のホームページをご覧ください。

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)計画届処理件数

厚生労働省:年収の壁・支援強化パッケージ

参考:総務省「労働力調査」

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT

https://humanprime.co.jp/

「年収の壁」とは世帯主の扶養範囲で働く人の年収を、社会保険料のかからない106万円、扶養から外れないとならない103万円以内に収める事です。

これまで長い間、パートやアルバイトで働いている方が、住民税・所得税の支払いや厚生年金・健康保険に加入して社会保険料を支払うことで手取りが減ってしまわないよう、「年収の壁」を意識して働く時間を調整していました。

そこで、厚生年金・健康保険に加入しても手取りを減らさないために厚生労働省が始めたのが、「年収の壁・支援強化パッケージ」の中の「106万円の壁への対応」です。

厚生労働省では令和5年10月20日からこの助成金の手続きを開始し、令和6年1月時点の「年収の壁・支援強化パッケージ」キャリアアップ助成金 計画届受理状況の取りまとめについて2月29日に発表しました。

令和6年1月末時点で計画届を受理されている件数は3749件に上り、社会保険の適用等の取り組みが予定されている労働者数は144,714人で、とても多くの方がこの制度を活用される見込みです。

企業規模による活用件数の分布をみると、100人以下の企業が2788件、101人~500人が597件、501人以上が364件と、これまでよりも中小企業からの注目度が高く、積極的に取り入れようという姿勢が伺えます。

実際に私も働くママとして、年収を抑えるような働き方をしていた時期がありました。実際にこのような制度を知っていて「扶養の範囲を越えて働きたい!」と思っていても、子どもの急な発熱。学校や地域の行事でお休みすることも多く、職場に言い出しずらいな。と、労働者側からは言い出せない方も少なからず存在すると思います。

企業側がこのような制度を理解して、うまく活用し、週20時間以上働きたい労働者へ「このような制度があるんだけど…」と、提案を行える環境があれば、企業側・労働者側双方においてとてもwin-winとなる仕組みだと思います。

企業側は人材不足が叫ばれる時代でも人材の流出を防げます。

師走の人不足に悩まされることもなくなるでしょう。

また、この制度を取り入れていない企業と比べて、従業員満足度が高くなることが予想できます。それにより、「働きやすい会社」というイメージがつけば、リファラル採用等においても新たな人材の確保へと繋がる機会となるかもしれません。

労働者は年末の収入減や就業時間の調整から解放されることで、高いパフォーマンスや安定した収入、社会保険加入のメリットなどを得られるようになります。そんな多方面にメリットのある制度だと思います。

内閣府が2022年に発表した「男女共同参画白書 令和4年版」によると、夫婦世帯の約7割は共働き。

パートとして働く人の大多数を占める女性の過半数が、年収150万円未満となっています。

これからも多くの企業で制度が周知・活用されることで、年収を調整して働いていた方が年収の壁を気にすることなく活躍できる場が増えていけばいいなと思います。

こちらの制度についてくわしくはリーフレット、厚生労働省のホームページをご覧ください。

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)計画届処理件数

厚生労働省:年収の壁・支援強化パッケージ

参考:総務省「労働力調査」

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT

https://humanprime.co.jp/

2024-03-26 09:40

健康に配慮した飲酒に関するガイドライン [健康]

厚生労働省は国として初めて「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を発表しました。

このガイドラインは、アルコール健康障害の発生を防止するため、国民一人ひとりがアルコールに関連する問題への関心と理解を深め、自らの予防に必要な注意を払って不適切な飲酒を減らすために活用されることを目的としています。

ガイドラインでは酒量よりも純アルコール量に着目することが重要だとして健康へのリスクを示しています。

お酒に含まれる純アルコール量とは、「グラム(g)=お酒の量(ml)×アルコール度数(%)÷100×0.8(アルコールの比重)」で表すことができ、食品のエネルギー (kcal)のようにその量を数値化できます。

飲酒をする場合には、お酒に含まれる純アルコール量(g)を認識し、自身のアルコール摂取量を把握することで、例えば疾病発症等のリスクを避けるための具体的な目標設定を行うなど、自身の健康管理にも活用することができます。単にお酒の量(ml)だけでなく、お酒に含まれる純アルコール量(g)について着目するところに目新しさがあります。

![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif) 例: ビール 500ml(5%)の場合ですと、

例: ビール 500ml(5%)の場合ですと、

純アルコール量 500(ml) × 0.05 × 0.8 = 20(g)といった感じです。

世界保健機関(WHO)等では、飲酒量(純アルコール量)が少ないほど、飲酒によるリスクは少なくなるという報告もあり、飲酒量(純アルコール量)をできる限り少なくすることが重要です。 例えば、高血圧や男性の食道がん、女性の出血性脳卒中などの場合は、たとえ少量であっても飲酒自体が発症リスクを上げてしまうこと、大腸がんの場合は、1 日当たり約 20g程度(週 150gグラム)以上の量の飲酒を続けると発症の可能性が上がる等の結果を示した研究もあります。

政府の健康づくり計画である「健康日本21(第3次)」では、「生活習慣病のリスクを高める量(1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上)を飲酒している者の割合を男性13.0%、女性6.4%まで減少させること」を重点目標として示しています。

また健康に配慮した飲酒の仕方等について、以下のようなこと等をガイドラインで説明していますが、今までにどこかで訊いたような事柄も不思議と説得力が増してきます。

![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif) 飲酒前又は飲酒中に食事をとる事で、 血中のアルコール濃度を上がりにくくし、お酒に酔いにくくする効果があること。

飲酒前又は飲酒中に食事をとる事で、 血中のアルコール濃度を上がりにくくし、お酒に酔いにくくする効果があること。

![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif) 飲酒の合間に水(又は炭酸水)を飲む事で、アルコールをゆっくり分解・吸収できるようにする効果があること(水などを混ぜてアルコール度数を低くして飲酒をする、少しずつ飲酒する、アルコールの入っていない飲み物を選ぶなど)

飲酒の合間に水(又は炭酸水)を飲む事で、アルコールをゆっくり分解・吸収できるようにする効果があること(水などを混ぜてアルコール度数を低くして飲酒をする、少しずつ飲酒する、アルコールの入っていない飲み物を選ぶなど)

![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif) 一週間のうち、飲酒をしない日を設けること(毎日飲み続けるといった継続しての飲酒を避ける)

一週間のうち、飲酒をしない日を設けること(毎日飲み続けるといった継続しての飲酒を避ける)

これからの時期、お花見、歓送迎会などとお酒を飲む機会が確実に増えそうですが、健康に配慮した飲酒に関するガイドラインを一読するだけでも、純アルコール量が減るような気がします。

厚生労働省_健康に配慮した飲酒に関するガイドライン

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム TY

https://humanprime.co.jp/

このガイドラインは、アルコール健康障害の発生を防止するため、国民一人ひとりがアルコールに関連する問題への関心と理解を深め、自らの予防に必要な注意を払って不適切な飲酒を減らすために活用されることを目的としています。

ガイドラインでは酒量よりも純アルコール量に着目することが重要だとして健康へのリスクを示しています。

お酒に含まれる純アルコール量とは、「グラム(g)=お酒の量(ml)×アルコール度数(%)÷100×0.8(アルコールの比重)」で表すことができ、食品のエネルギー (kcal)のようにその量を数値化できます。

飲酒をする場合には、お酒に含まれる純アルコール量(g)を認識し、自身のアルコール摂取量を把握することで、例えば疾病発症等のリスクを避けるための具体的な目標設定を行うなど、自身の健康管理にも活用することができます。単にお酒の量(ml)だけでなく、お酒に含まれる純アルコール量(g)について着目するところに目新しさがあります。

純アルコール量 500(ml) × 0.05 × 0.8 = 20(g)といった感じです。

世界保健機関(WHO)等では、飲酒量(純アルコール量)が少ないほど、飲酒によるリスクは少なくなるという報告もあり、飲酒量(純アルコール量)をできる限り少なくすることが重要です。 例えば、高血圧や男性の食道がん、女性の出血性脳卒中などの場合は、たとえ少量であっても飲酒自体が発症リスクを上げてしまうこと、大腸がんの場合は、1 日当たり約 20g程度(週 150gグラム)以上の量の飲酒を続けると発症の可能性が上がる等の結果を示した研究もあります。

政府の健康づくり計画である「健康日本21(第3次)」では、「生活習慣病のリスクを高める量(1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上)を飲酒している者の割合を男性13.0%、女性6.4%まで減少させること」を重点目標として示しています。

また健康に配慮した飲酒の仕方等について、以下のようなこと等をガイドラインで説明していますが、今までにどこかで訊いたような事柄も不思議と説得力が増してきます。

これからの時期、お花見、歓送迎会などとお酒を飲む機会が確実に増えそうですが、健康に配慮した飲酒に関するガイドラインを一読するだけでも、純アルコール量が減るような気がします。

厚生労働省_健康に配慮した飲酒に関するガイドライン

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム TY

https://humanprime.co.jp/

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます ~労働契約の締結・更新時には「労働条件通知書」を確認しましょう~ [労働契約]

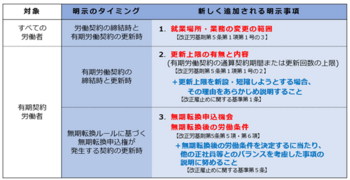

令和6年4月1日施行の改正労働基準法施行規則によって、労働条件明示事項に「就業の場所と従事すべき業務の変更の範囲」が新たに追加されます。また、有期契約労働者については、労働契約の更新上限がある場合に「更新上限の内容」を明示することが必要となります。さらに、無期転換申込権が発生する場合には、「無期転換申込機会」及び「無期転換後の労働条件」の明示が必要となります。

※厚生労働省HPより引用

(1)就業場所・業務の変更の範囲

令和6年4月1日以降に労働契約の締結・更新をするすべての労働者が対象で、明示のタイミングは「労働契約締結時」と「有期労働契約の更新時」です。

雇い入れ直後に通常就業することが予定されている「就業場所と業務の内容」に加えて、これらの「変更の範囲」を明示することが必要になります。「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、労働契約の期間中における就業場所や業務の変更範囲をいいます。

厚生労働省のパンフレットには、①就業場所・業務に限定がない場合、②就業場所・業務の一部に限定がある場合、③就業場所や業務の変更が想定されない場合、④一時的に異動や業務が限定される場合、のそれぞれの記載例が掲載されていますので、自社の状況に応じて参考になさってください。

厚生労働省パンフレット「2024年4月から労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」

(2)更新上限に関する事項

令和6年4月1日以降に労働契約の締結・更新をする有期契約労働者(パート・アルバイト、契約社員、派遣労働者、定年後再雇用者等)が対象です。労働契約の更新上限がある場合には、有期労働契約の締結と更新のタイミングごとに、その内容の明示が必要となります。更新上限がない場合にはその旨の明示は必須ではありませんが、厚生労働省「モデル労働条件通知書」は、更新上限がない場合も明示する書式になっています。厚生労働省は、労働条件明示等に関するQ&Aで「有期労働契約の更新上限の有無を書面等で明示することは労働契約関係の明確化に資するため、モデル労働条件通知書では更新上限がない場合にその旨を明示する様式としている」と回答しています。

厚生労働省 令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A

更新上限とは、通算契約期間又は更新回数の上限のことで、明示の例は「契約期間は通算〇年を上限とする」、「契約更新回数は〇回まで」等です。

また、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下、雇止め基準)の改正によって、更新上限を新たに設ける場合や短縮する場合には、その理由を事前に労働者へ説明することが必要となります。

(3)無期転換に関する事項

令和6年4月1日以降、労働契約の期間内に「無期転換申込権」が発生する有期契約労働者が対象です。「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)と無期転換後の労働条件を明示することが必要になります。

無期転換申込権が最初に発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、明示が必要になります。なお、有期契約労働者が無期転換申込権を行使しない旨を表明している場合でも、明示は必要です。

また、雇止め基準の改正により、無期転換後の労働条件について均衡を考慮した事項を説明することが努力義務化されます。労働契約法3条2項は、「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」と規定しており、就業の事態に応じて均衡を考慮した事項は、「業務の内容」「責任の程度」「異動の有無・範囲」」等をいいます。

今回の法改正の目的は労働契約関係及び無期転換ルールの明確化です。

今回明示が必要となった事項は、キャリアプランを考え安定的に働くためにとても重要な内容です。

「思っていた条件と違う」といった労使トラブルやミスマッチを防ぎ納得感のある就業につながります。

労働条件のうち特定の事項は書面による交付が必要で、労働契約を結ぶ又は更新する場合、使用者から労働者に対して「労働条件通知書」を交付することが一般的です。

企業として法改正に対応することはもちろんですが、労働者自身も「労働条件通知書」を確認することが大切かと思います。

参考

厚生労働省HP

厚生労働省パンフレット「2024年4月から労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります | 有期契約労働者の無期転換サイト

![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif) 過去のHP通信もご参考下さい。

過去のHP通信もご参考下さい。

【HP通信】2024年4 月から変わる労働条件明示と裁量労働制のルール(1)

【HP通信】2024年4 月から変わる労働条件明示と裁量労働制のルール(2)

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:I

※厚生労働省HPより引用

(1)就業場所・業務の変更の範囲

令和6年4月1日以降に労働契約の締結・更新をするすべての労働者が対象で、明示のタイミングは「労働契約締結時」と「有期労働契約の更新時」です。

雇い入れ直後に通常就業することが予定されている「就業場所と業務の内容」に加えて、これらの「変更の範囲」を明示することが必要になります。「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、労働契約の期間中における就業場所や業務の変更範囲をいいます。

厚生労働省のパンフレットには、①就業場所・業務に限定がない場合、②就業場所・業務の一部に限定がある場合、③就業場所や業務の変更が想定されない場合、④一時的に異動や業務が限定される場合、のそれぞれの記載例が掲載されていますので、自社の状況に応じて参考になさってください。

厚生労働省パンフレット「2024年4月から労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」

(2)更新上限に関する事項

令和6年4月1日以降に労働契約の締結・更新をする有期契約労働者(パート・アルバイト、契約社員、派遣労働者、定年後再雇用者等)が対象です。労働契約の更新上限がある場合には、有期労働契約の締結と更新のタイミングごとに、その内容の明示が必要となります。更新上限がない場合にはその旨の明示は必須ではありませんが、厚生労働省「モデル労働条件通知書」は、更新上限がない場合も明示する書式になっています。厚生労働省は、労働条件明示等に関するQ&Aで「有期労働契約の更新上限の有無を書面等で明示することは労働契約関係の明確化に資するため、モデル労働条件通知書では更新上限がない場合にその旨を明示する様式としている」と回答しています。

厚生労働省 令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A

更新上限とは、通算契約期間又は更新回数の上限のことで、明示の例は「契約期間は通算〇年を上限とする」、「契約更新回数は〇回まで」等です。

また、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下、雇止め基準)の改正によって、更新上限を新たに設ける場合や短縮する場合には、その理由を事前に労働者へ説明することが必要となります。

(3)無期転換に関する事項

令和6年4月1日以降、労働契約の期間内に「無期転換申込権」が発生する有期契約労働者が対象です。「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)と無期転換後の労働条件を明示することが必要になります。

無期転換申込権が最初に発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、明示が必要になります。なお、有期契約労働者が無期転換申込権を行使しない旨を表明している場合でも、明示は必要です。

また、雇止め基準の改正により、無期転換後の労働条件について均衡を考慮した事項を説明することが努力義務化されます。労働契約法3条2項は、「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」と規定しており、就業の事態に応じて均衡を考慮した事項は、「業務の内容」「責任の程度」「異動の有無・範囲」」等をいいます。

今回の法改正の目的は労働契約関係及び無期転換ルールの明確化です。

今回明示が必要となった事項は、キャリアプランを考え安定的に働くためにとても重要な内容です。

「思っていた条件と違う」といった労使トラブルやミスマッチを防ぎ納得感のある就業につながります。

労働条件のうち特定の事項は書面による交付が必要で、労働契約を結ぶ又は更新する場合、使用者から労働者に対して「労働条件通知書」を交付することが一般的です。

企業として法改正に対応することはもちろんですが、労働者自身も「労働条件通知書」を確認することが大切かと思います。

参考

厚生労働省HP

厚生労働省パンフレット「2024年4月から労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります | 有期契約労働者の無期転換サイト

【HP通信】2024年4 月から変わる労働条件明示と裁量労働制のルール(1)

【HP通信】2024年4 月から変わる労働条件明示と裁量労働制のルール(2)

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:I

裁量労働制の導入・継続の新たな手続きについて [法改正]

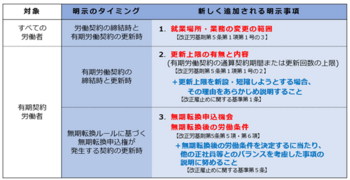

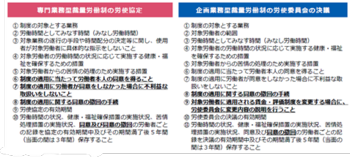

裁量労働制には、専門業務型と企画業務型があります。2024 年4月1日以降、専門業務型の適用のためには対象労働者の同意が必要となり、専門業務型・企画業務型ともに、同意の撤回を認めなければなりません。2024 年4月1日以降も、継続的に裁量労働制を適用する場合、2024 年 3 月末までに法改正の取り扱いに適合した労使協定届・労使委員会決議届を所轄の労働基準監督署に届出る必要があります。

それでは、法改正の具体的な内容についてご説明します。

専門業務型裁量労働制については、労働者本人の同意を得ること、同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと、同意の撤回の手続き、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使協定に定めることが新たに必要になり、労働者本人の同意は、労働者ごとに、かつ労使協定の有効期間ごとに得ることが必要になります。労働者本人の同意を得る手続きにつきましては、本ブログの参考資料にある「専門業務型裁量労働制の解説」をご参照ください。

一方、企画業務型裁量労働制については、もともと同意を得ることが必要でしたが、新たに同意の撤回の手続き、同意の撤回に関する記録を保存すること、対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うことが決議に必要になります。

さらに、企画業務型裁量労働制については、労使委員会の運営規程に次の事項を追加で定めることが必要になります。

・対象従業員に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対して行う説明に関する事項

・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項

・労使委員会の開催頻度を6ヵ月以内ごとに1回とすること

なお、労働基準監督署に対する定期報告の頻度は、従来は6ヵ月以内ごとに1回でしたが、有効期間の始期から起算して初回は6ヵ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回になります。

【労使協定・決議に定める事項】※下線が今回の法改正による追加事項

厚生労働省リーフレット「事業主の皆様へ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」より引用

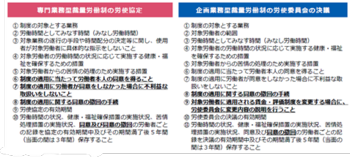

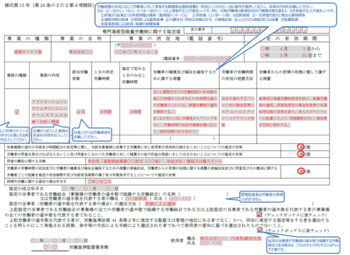

※ご参考までに、厚生労働省が公表した専門業務型裁量労働制に関する協定届の新様式の記載例は以下のようになります。

新様式では、上記内容の通り、労働者本人の同意を得ること、同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと、同意の撤回の手続き、同意とその撤回に関する記録を保存することの事項が追加されています。

この他にも、法改正後は、「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」に基づき、健康・福祉を確保するための措置を講じるにあたっては、①事業場における対象従業員全員を対象とする制度的な措置、および、②個々の対象従業員の状況に応じて講じる措置の分類から、それぞれ1つずつ以上の措置を実施することが望ましいとされました。

【①事業場の対象従業員全員を対象とする措置】※赤字が今回の法改正による追加事項

・勤務間インターバルの確保

・深夜労働の回数制限

・労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)

・年次有給休暇についてまとまった日数連続取得の促進

※このうち、特に把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態を踏まえ、労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)を実施することが望ましいとされています。

【②個々の対象労働者の状況に応じて講じる措置】※赤字が今回の法改正による追加事項

・一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導

・代償休日または特別休暇の付与

・健康診断の実施

・心とからだの健康問題についての相談窓口の設置

・適切な部署への配置転換

・産業医による助言・指導、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

なお、裁量労働制についての概要や上記内容についてもっと詳しい内容や導入手順をお知りになりたい方は、厚生労働省のホームページ「裁量労働制の概要」より資料・リーフレット等をご覧ください。

また、同ホームページ上に、裁量労働制の概要や導入手順について分かりやすく解説した動画も公表されていますので、合わせてご覧ください。

参考資料

厚生労働省「事業主の皆様へ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」

厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」

厚生労働省「企画業務型裁量労働制の解説」

厚生労働省「様式第13号」

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2

https://humanprime.co.jp/

それでは、法改正の具体的な内容についてご説明します。

専門業務型裁量労働制については、労働者本人の同意を得ること、同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと、同意の撤回の手続き、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使協定に定めることが新たに必要になり、労働者本人の同意は、労働者ごとに、かつ労使協定の有効期間ごとに得ることが必要になります。労働者本人の同意を得る手続きにつきましては、本ブログの参考資料にある「専門業務型裁量労働制の解説」をご参照ください。

一方、企画業務型裁量労働制については、もともと同意を得ることが必要でしたが、新たに同意の撤回の手続き、同意の撤回に関する記録を保存すること、対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うことが決議に必要になります。

さらに、企画業務型裁量労働制については、労使委員会の運営規程に次の事項を追加で定めることが必要になります。

・対象従業員に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対して行う説明に関する事項

・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項

・労使委員会の開催頻度を6ヵ月以内ごとに1回とすること

なお、労働基準監督署に対する定期報告の頻度は、従来は6ヵ月以内ごとに1回でしたが、有効期間の始期から起算して初回は6ヵ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回になります。

【労使協定・決議に定める事項】※下線が今回の法改正による追加事項

厚生労働省リーフレット「事業主の皆様へ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」より引用

※ご参考までに、厚生労働省が公表した専門業務型裁量労働制に関する協定届の新様式の記載例は以下のようになります。

新様式では、上記内容の通り、労働者本人の同意を得ること、同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと、同意の撤回の手続き、同意とその撤回に関する記録を保存することの事項が追加されています。

この他にも、法改正後は、「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」に基づき、健康・福祉を確保するための措置を講じるにあたっては、①事業場における対象従業員全員を対象とする制度的な措置、および、②個々の対象従業員の状況に応じて講じる措置の分類から、それぞれ1つずつ以上の措置を実施することが望ましいとされました。

【①事業場の対象従業員全員を対象とする措置】※赤字が今回の法改正による追加事項

・勤務間インターバルの確保

・深夜労働の回数制限

・労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)

・年次有給休暇についてまとまった日数連続取得の促進

※このうち、特に把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態を踏まえ、労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)を実施することが望ましいとされています。

【②個々の対象労働者の状況に応じて講じる措置】※赤字が今回の法改正による追加事項

・一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導

・代償休日または特別休暇の付与

・健康診断の実施

・心とからだの健康問題についての相談窓口の設置

・適切な部署への配置転換

・産業医による助言・指導、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

なお、裁量労働制についての概要や上記内容についてもっと詳しい内容や導入手順をお知りになりたい方は、厚生労働省のホームページ「裁量労働制の概要」より資料・リーフレット等をご覧ください。

また、同ホームページ上に、裁量労働制の概要や導入手順について分かりやすく解説した動画も公表されていますので、合わせてご覧ください。

参考資料

厚生労働省「事業主の皆様へ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」

厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」

厚生労働省「企画業務型裁量労働制の解説」

厚生労働省「様式第13号」

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2

https://humanprime.co.jp/

オンラインストレージの選び方/2024年2月のまとめ [セキュリティ]

オンラインストレージは、インターネット環境さえあればどこからでもファイルにアクセスできる、たいへん便利な情報共有手段です。(クラウドストレージ、ファイル共有サービスとも呼ばれています)

ユーザー一人ひとりがアカウントを登録し、アクセス権限のあるユーザー以外は自身のデータや共有ファイルにアクセスできない仕組みで、スマホ端末の容量不足解消手段が使い始めのきっかけ、という方も多いことでしょう。

個人向けオンラインストレージの2大巨頭と言えるのが

・Googleドライブ

Windows PC、Androidスマホのユーザーならば無料で15GBまで利用可。

・iCloud drive

iPhone、iPad、Macユーザーにはお馴染み。

ほかにもWindowsに組み込まれているMicrosoftのOneDriveやDropbox、MEGAなどなど、豊富なラインナップから気軽に選んでお試しできますね。

さて、法人向けのオンラインストレージを選ぶとなると、ガラリ様相は変わってきます。

「手軽に」「便利に」「大容量」よりも重要となるのが「堅牢なデータ保管」「高度なセキュリティ」となるからです。

まずは、災害時にも安心なデータバックアップ機能による紛失リスク対策。さらに強固なセキュリティ対策は、最も注目しなくてはならない課題です。

法人向けのサービスであれば、2段階認証・ワンタイムパスワードを伴うログイン機能のほか、たとえば「アクセス出来るのは会社から貸与した端末のみ」であるとか、「指定の通信回線でなければアクセス不可」といった制限を設けることも可能です。

加えて、「いつ誰がどこからアクセスし、何を行ったか」までを記録するログ機能があれば、万が一情報漏洩問題が発生した場合にも流出元を特定することができ、また予めその機能が備わっていることを従業員に伝えておくことで、問題発生の抑止力にもなります。

手厚いサポート体制が整っていればさらに安心です。外資系サービスの場合、サポート用のWebページがすべて英語表記、問い合わせ受付も専用フォームのみというケースは珍しくありません。日本語での電話サポートが可能か否かは契約前に確認しておきましょう。特に専任のシステム担当者がいない中小企業では大事なポイントです。

2024年2月現在に於けるシェア率の高い法人向けオンラインストレージは下記の通り。

・Google Workspace

・box

・Dropbox Business

・OneDrive for Business

・セキュアSAMBA

・KDDIファイルストレージ など

契約後に使い始めてみたら「やっぱりコレじゃなかった」と、大量データを別サービスへ移行するのは予想以上の労力を要します(費用面でも)。

無料試用期間は各社用意されていますので、まずはお試し登録をし、使い勝手や機能、料金体系を「中長期的な目」で比較検討され、最適なオンラインストレージを選んでください。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:54

ユーザー一人ひとりがアカウントを登録し、アクセス権限のあるユーザー以外は自身のデータや共有ファイルにアクセスできない仕組みで、スマホ端末の容量不足解消手段が使い始めのきっかけ、という方も多いことでしょう。

個人向けオンラインストレージの2大巨頭と言えるのが

・Googleドライブ

Windows PC、Androidスマホのユーザーならば無料で15GBまで利用可。

・iCloud drive

iPhone、iPad、Macユーザーにはお馴染み。

ほかにもWindowsに組み込まれているMicrosoftのOneDriveやDropbox、MEGAなどなど、豊富なラインナップから気軽に選んでお試しできますね。

さて、法人向けのオンラインストレージを選ぶとなると、ガラリ様相は変わってきます。

「手軽に」「便利に」「大容量」よりも重要となるのが「堅牢なデータ保管」「高度なセキュリティ」となるからです。

まずは、災害時にも安心なデータバックアップ機能による紛失リスク対策。さらに強固なセキュリティ対策は、最も注目しなくてはならない課題です。

法人向けのサービスであれば、2段階認証・ワンタイムパスワードを伴うログイン機能のほか、たとえば「アクセス出来るのは会社から貸与した端末のみ」であるとか、「指定の通信回線でなければアクセス不可」といった制限を設けることも可能です。

加えて、「いつ誰がどこからアクセスし、何を行ったか」までを記録するログ機能があれば、万が一情報漏洩問題が発生した場合にも流出元を特定することができ、また予めその機能が備わっていることを従業員に伝えておくことで、問題発生の抑止力にもなります。

手厚いサポート体制が整っていればさらに安心です。外資系サービスの場合、サポート用のWebページがすべて英語表記、問い合わせ受付も専用フォームのみというケースは珍しくありません。日本語での電話サポートが可能か否かは契約前に確認しておきましょう。特に専任のシステム担当者がいない中小企業では大事なポイントです。

2024年2月現在に於けるシェア率の高い法人向けオンラインストレージは下記の通り。

・Google Workspace

・box

・Dropbox Business

・OneDrive for Business

・セキュアSAMBA

・KDDIファイルストレージ など

契約後に使い始めてみたら「やっぱりコレじゃなかった」と、大量データを別サービスへ移行するのは予想以上の労力を要します(費用面でも)。

無料試用期間は各社用意されていますので、まずはお試し登録をし、使い勝手や機能、料金体系を「中長期的な目」で比較検討され、最適なオンラインストレージを選んでください。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:54

タグ:オンラインストレージ

2024-02-26 15:59

【速報】協会けんぽの令和6年度保険料率が決まりました! [協会けんぽ]

協会けんぽの保険料率が発表されました。

都道府県単位の保険料率は、神奈川県を除く46都道府県で変更となります。

うち、保険料率の引き上げが24府県、同引き下げが22都道県です。

関東近郊の健康保険料率は以下のとおりです。

●東京都 10.00%⇒ 9.98% (引下げ)![[バッド(下向き矢印)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/156.gif)

![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

●神奈川県 10.02%⇒10.02% (据置き)![[決定]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/135.gif)

●埼玉県 9.82%⇒ 9.78% (引下げ)![[バッド(下向き矢印)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/156.gif)

![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

●千葉県 9.87%⇒ 9.77% (引下げ)![[バッド(下向き矢印)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/156.gif)

![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、

これに全国一律の介護保険料率が加わります。

●介護保険料率は1.82%⇒1.60%に引下げ![[バッド(下向き矢印)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/156.gif)

![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく介護保険料で賄うこととされ、

その費用は年度ごとに決められることとなっています。

そのため、介護保険料率についても毎年度見直しを行うこととなっています。

なお、今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、

本年3月分(4月納付分)からの適用となります。

※賞与については3月1日以降の支給日より変更となりますので3月に賞与支給がある場合はご注意ください。

*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

令和6年度都道府県単位保険料率はコチラ(協会けんぽホームページ)

↓↓↓

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

都道府県単位の保険料率は、神奈川県を除く46都道府県で変更となります。

うち、保険料率の引き上げが24府県、同引き下げが22都道県です。

関東近郊の健康保険料率は以下のとおりです。

●東京都 10.00%⇒ 9.98% (引下げ)

●神奈川県 10.02%⇒10.02% (据置き)

●埼玉県 9.82%⇒ 9.78% (引下げ)

●千葉県 9.87%⇒ 9.77% (引下げ)

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、

これに全国一律の介護保険料率が加わります。

●介護保険料率は1.82%⇒1.60%に引下げ

介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく介護保険料で賄うこととされ、

その費用は年度ごとに決められることとなっています。

そのため、介護保険料率についても毎年度見直しを行うこととなっています。

なお、今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、

本年3月分(4月納付分)からの適用となります。

※賞与については3月1日以降の支給日より変更となりますので3月に賞与支給がある場合はご注意ください。

*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

令和6年度都道府県単位保険料率はコチラ(協会けんぽホームページ)

↓↓↓

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

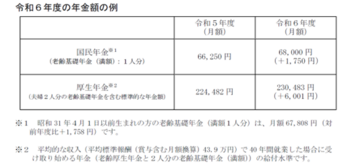

令和6年度の年金額改定について [年金]

令和6年度の年金額改定

令和6年1月19日に総務省から、「令和5年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。

それを踏まえ厚生労働省は令和6年度の年金額を公表しました。

令和6年度の年金額は令和5年度から、2.7%の引上げとなります。

新しい年金額は、令和6年6月14日支給分(4月・5月分)から適用されます。

※↑厚生労働省:令和6年度年金額の例より引用

また、在職老齢年金の計算に用いる支給停止調整額が名目の賃金の変動に応じて改定され、

令和6年度は令和5年度より2万円引き上げられ50万円となります。

支給停止調整額とは、給与等(賞与含む)と老齢厚生年金の合計額(1か月当たり)がこの金額までなら支給停止なく全額支給されるという基準額のことを「支給停止調整額」といいます。

この支給停止調整額は毎年4月に見直しがあり、令和5年度は、47万円から48万円に引き上げられていました。

なお、令和6年度の在職老齢年金制度の基準額となる50万円が適用されるのも、令和6年6月14日支給分(4月分・5月分)の年金からとなります。

令和6年4月15日支給分(令和6年2月分・3月分)までは48万円のままですので、注意が必要ですね。

その他、令和6年度、7年度の国民年金保険料額についても公表されています。

詳しくは↓↓

![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif) 厚生労働省:令和6年度の年金額改定について

厚生労働省:令和6年度の年金額改定について

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf

年金額の増額は嬉しいことですが、令和6年の参考指標となっている、物価変動率(3.2%)が今回の年金額の改定率(2.7%)より高いため、実質的には目減りともいえるようですね・・

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA

令和6年1月19日に総務省から、「令和5年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。

それを踏まえ厚生労働省は令和6年度の年金額を公表しました。

令和6年度の年金額は令和5年度から、2.7%の引上げとなります。

新しい年金額は、令和6年6月14日支給分(4月・5月分)から適用されます。

※↑厚生労働省:令和6年度年金額の例より引用

また、在職老齢年金の計算に用いる支給停止調整額が名目の賃金の変動に応じて改定され、

令和6年度は令和5年度より2万円引き上げられ50万円となります。

支給停止調整額とは、給与等(賞与含む)と老齢厚生年金の合計額(1か月当たり)がこの金額までなら支給停止なく全額支給されるという基準額のことを「支給停止調整額」といいます。

この支給停止調整額は毎年4月に見直しがあり、令和5年度は、47万円から48万円に引き上げられていました。

なお、令和6年度の在職老齢年金制度の基準額となる50万円が適用されるのも、令和6年6月14日支給分(4月分・5月分)の年金からとなります。

令和6年4月15日支給分(令和6年2月分・3月分)までは48万円のままですので、注意が必要ですね。

その他、令和6年度、7年度の国民年金保険料額についても公表されています。

詳しくは↓↓

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf

年金額の増額は嬉しいことですが、令和6年の参考指標となっている、物価変動率(3.2%)が今回の年金額の改定率(2.7%)より高いため、実質的には目減りともいえるようですね・・

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA

2024-01-31 11:02

協会けんぽの医療費のお知らせが1月中旬から発送されます。 [健康保険]

会社員の皆さんやそのご家族が加入している健康保険組合から、医療費の一覧表のようなものが届いたことはありませんか?

それは「医療費のお知らせ」という書類で、ご自身やご家族が病院にかかった際の医療費を一覧にしたものです。

ご加入の健康保険が協会けんぽであれば、主に前々年の10月から前年の8月診療分までのものを一覧にして、1月中旬頃から順次発送されています。

会社員には現在勤めている会社に、退職後に任意継続被保険者になった人は自宅に届きます。

医療費のお知らせは、ただ医療費の明細をお知らせするだけでなく、以下の記載要件を満たすものであれば、所得税法により平成29年分以降の確定申告の際の医療費の証明書として使うことができます。

その場合、該当の医療費については領収書の保存は不要です。

※確定申告の医療費控除は前年の1月~12月までの医療費が対象となります。

そのため自費診療や一部診療に於ける医療費のお知らせに記載のないものについては、領収書の保管が必要です。

確定申告の医療費控除をする際は、保管しておく領収書の枚数が大量になりがちな上に保管期間が長く、サイズや紙質も病院や薬局によってバラバラ。紛失や汚損で困っている方も多いと思います。

そんな方にとって8か月分強の医療費が一つにまとまっている医療費のお知らせが、そのまま確定申告に使えるのは、とても便利ですね!

※詳細はご加入の健康保険組合によって異なります。もし協会けんぽ以外の健康保険にご加入の方で医療費のお知らせが欲しい方は、ご自身の健康保険組合にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?

もうすぐ確定申告の季節。

たくさんの資料を集めないとならない中で、便利に使えるものは使って済ませられたら提出する書類もスッキリしますね。

参考:協会けんぽ「令和5年度の医療費のお知らせ」について

参考:国税庁「No.1120 医療費を支払った時(医療費控除)

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:AT

それは「医療費のお知らせ」という書類で、ご自身やご家族が病院にかかった際の医療費を一覧にしたものです。

ご加入の健康保険が協会けんぽであれば、主に前々年の10月から前年の8月診療分までのものを一覧にして、1月中旬頃から順次発送されています。

会社員には現在勤めている会社に、退職後に任意継続被保険者になった人は自宅に届きます。

医療費のお知らせは、ただ医療費の明細をお知らせするだけでなく、以下の記載要件を満たすものであれば、所得税法により平成29年分以降の確定申告の際の医療費の証明書として使うことができます。

その場合、該当の医療費については領収書の保存は不要です。

![]() <医療費のお知らせを医療費控除に使う際に必要な記載項目>

<医療費のお知らせを医療費控除に使う際に必要な記載項目>![]()

![]() (1)被保険者等の氏名

(1)被保険者等の氏名

![]() (2)療養を受けた年月

(2)療養を受けた年月

![]() (3)療養を受けた者

(3)療養を受けた者

![]() (4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称

(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称

![]() (5)被保険者等が支払った医療費の額

(5)被保険者等が支払った医療費の額

![]() (6)保険者等の名称

(6)保険者等の名称

※確定申告の医療費控除は前年の1月~12月までの医療費が対象となります。

そのため自費診療や一部診療に於ける医療費のお知らせに記載のないものについては、領収書の保管が必要です。

確定申告の医療費控除をする際は、保管しておく領収書の枚数が大量になりがちな上に保管期間が長く、サイズや紙質も病院や薬局によってバラバラ。紛失や汚損で困っている方も多いと思います。

そんな方にとって8か月分強の医療費が一つにまとまっている医療費のお知らせが、そのまま確定申告に使えるのは、とても便利ですね!

※詳細はご加入の健康保険組合によって異なります。もし協会けんぽ以外の健康保険にご加入の方で医療費のお知らせが欲しい方は、ご自身の健康保険組合にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?

もうすぐ確定申告の季節。

たくさんの資料を集めないとならない中で、便利に使えるものは使って済ませられたら提出する書類もスッキリしますね。

参考:協会けんぽ「令和5年度の医療費のお知らせ」について

参考:国税庁「No.1120 医療費を支払った時(医療費控除)

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:AT

前の10件 | -